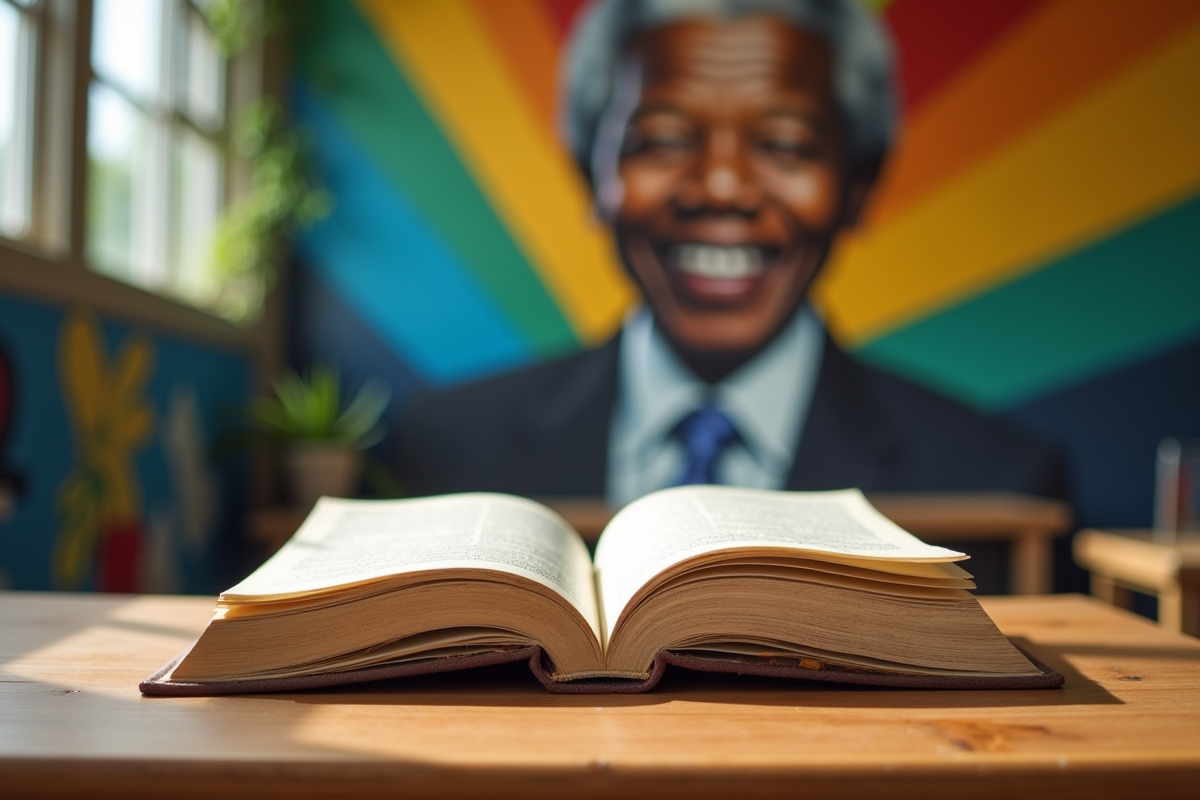

Personne ne s’attend à ce qu’un simple livre puisse peser plus lourd qu’un passé tout entier. Pourtant, dans les mains d’un enfant serrant son bien le long d’un chemin dévasté, se cache une promesse que Nelson Mandela n’aurait jamais sous-estimée. Pour lui, l’éducation n’était ni un privilège, ni une formalité : c’était la force tranquille qui balaie les murs les plus épais.

Nelson Mandela, une vie façonnée par la quête de savoir

À Mvezo, dans le Cap oriental, Mandela naît en 1918 au cœur d’une Afrique du Sud fracturée. L’injustice coloniale ne tarde pas à s’inviter dans son existence. Très tôt, il comprend : le savoir n’est pas accessoire, il affûte les armes de la liberté. Mandela ne s’est pas contenté de se dresser face à la domination blanche. Il a repoussé toutes les formes de ségrégation, sans céder à la tentation de la revanche, préférant tracer la frontière nette entre justice et ressentiment.À l’université de Fort Hare, puis entre les murs de Robben Island, il transforme chaque journée d’incarcération en leçon. À Rivonia, il dévore le droit, l’histoire, la littérature. L’apprentissage devient sa manière de résister, de refuser que l’apartheid lui vole son esprit.Mandela n’a jamais dissocié la lutte politique de la transmission du savoir. À la tête de l’Afrique du Sud, il s’est efforcé de bâtir un pouvoir juste, fondé sur la conscience et la connaissance, jamais sur la vengeance.

- Mandela s’est dressé contre toutes les dominations, affirmant que l’égalité ne se marchande pas.

- La prison lui servit d’école, d’espace de réflexion et d’apprentissage collectif.

- Son engagement éducatif s’inscrit dans une longue tradition post-coloniale où l’instruction reste la première défense contre l’oppression.

Pourquoi l’éducation était-elle au cœur de son combat pour la liberté ?

Pour Mandela, l’école n’a rien d’un cadeau : elle est un droit inaliénable, tissé à la même étoffe que la liberté. Il s’inscrit dans le sillage de Condorcet : « Il n’y a pas de liberté pour l’ignorant ». L’instruction ne se limite pas à ouvrir des portes, elle façonne des femmes et des hommes capables de défendre leurs droits, de s’emparer de leur citoyenneté. L’histoire l’a déjà montré : sans accès au savoir, aucune révolution véritable ne prend racine.Dans les townships sous l’apartheid, les écoles n’étaient que des coquilles vides, dénuées de tout espoir. Mandela y voit la preuve que l’ignorance est la première chaîne. Donner accès au savoir, c’est restaurer la dignité, permettre à chacun d’agir, de refuser le rôle de victime. Priver un enfant d’école, c’est l’empêcher d’écrire sa propre histoire, et celle de son peuple.

- L’éducation forge le socle du développement politique, social et économique d’un pays.

- Elle constitue la véritable richesse d’une société, bien au-delà de la fortune matérielle.

- Transmettre le savoir, c’est transmettre la capacité de choisir sa vie.

Mandela l’a martelé sans relâche : l’éducation demeure la force la plus décisive pour changer le monde. Ce n’est pas une posture, mais un engagement qu’il a incarné jusque dans la reconnaissance internationale de son combat. Sa voix portait la conviction que nul enfant ne doit être privé de lumière.

Des citations qui résonnent encore : l’héritage éducatif de Mandela

Les paroles de Mandela n’ont rien perdu de leur éclat. À travers les décennies, elles rappellent que l’éducation n’est pas un luxe, mais la pierre angulaire de toute libération. La plus connue d’entre elles, « L’éducation est l’arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde », s’est imposée dans les débats d’aujourd’hui sur l’école et la citoyenneté. Cette phrase, forgée dans la douleur de la captivité et la lutte contre l’apartheid, dépasse le simple slogan.Danièle Sallenave, sur France Culture, l’a souligné : Mandela ne voyait pas dans l’apprentissage un privilège réservé à quelques-uns, mais un outil pour transformer collectivement la société. Elle rappelle que priver un enfant de savoir, c’est lui confisquer la possibilité de jouer un rôle dans la communauté. Cette idée a franchi les frontières, interpellant tous ceux qui, face aux inégalités, cherchent encore à donner du sens à l’école.

- « L’éducation est le grand moteur du développement personnel. »

- « Prendre l’arme du savoir, c’est refuser la fatalité. »

Chaque citation de Mandela sonne comme un appel à l’action. Elles dessinent un cap pour celles et ceux qui refusent de voir l’école devenir une machine à exclure. Son héritage reste vivant, et continue d’interroger la place du savoir dans nos sociétés souvent tentées par l’amnésie.

Comment s’inspirer de sa vision pour repenser l’école d’aujourd’hui ?

Pour Mandela, la valeur d’un pays se mesure à la manière dont il traite ses enfants. En France, 150 000 jeunes quittent chaque année l’école sans bagage suffisant. Derrière ce chiffre, des histoires de renoncements, des rêves qui s’effritent, une société qui se dérobe à sa propre promesse. Mandela y aurait vu un signal d’alarme, un motif pour repenser l’école hors de la logique d’exclusion.L’école doit redevenir ce levier d’émancipation qu’il défendait, au lieu de perpétuer les inégalités. Pour lui, éduquer, c’est affranchir. Cela suppose de s’attaquer à toutes les formes de déterminisme, qu’elles soient sociales, raciales ou économiques. Pourtant, la France, qui se targue d’être la patrie des droits humains, laisse chaque année des milliers d’enfants glisser vers la déscolarisation.Ailleurs, la situation est plus dramatique encore. Des enfants travaillent, subissent des mutilations, sont vendus ou laissés sans accès au savoir. D’autres, au cœur même des sociétés prospères, doivent composer avec la pression des marques, la captation numérique, la sexualisation précoce. Le message de Mandela tranche dans le silence : il faut replacer l’éducation au centre du projet collectif, refuser l’indifférence.

- Traquer sans relâche les causes de l’échec scolaire : pauvreté, ségrégation, violences invisibles.

- Garantir réellement l’accès à l’école pour tous, sans distinction, au nom de la justice et de la dignité.

On reconnaît une société à la façon dont elle veille sur ses enfants. Mandela, lui, n’a jamais accepté qu’on détourne le regard. Son exigence résonne encore, comme une promesse à tenir, et une invitation à inventer un horizon où chaque livre ouvert serait une victoire sur la nuit.